Notre civilisation survivra-t-elle aux prochaines décennies ? Le pire n’est pas certain, mais de nombreuses tendances aisément observables révèlent, comme le montre ici Gabriel Salerno (p. 61-79), que l’effondrement est possible. La plus connue est sans doute le changement climatique, dont l’ampleur pourrait être bien plus importante que ne l’indiquent les prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Et ses conséquences risquent d’être dramatiques, comme le révèle le rapport publié le 8 octobre par les experts du GIEC, avant la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) qui doit se tenir en Pologne en décembre. D’autant plus dramatiques que la fonte du permafrost pourrait, par exemple, elle-même entraîner la libération soudaine de millions de tonnes de carbone et donc accélérer le réchauffement…

Moins évoquée, quoique largement aussi préoccupante, est la destruction de la biodiversité, qui est désormais amplement documentée et qui, selon de nombreuses études récentes, se traduit déjà par une disparition des espèces dont le rythme serait sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années. Mais les tendances au plan socio-économique sont également inquiétantes lorsqu’on observe, par exemple, combien le modèle occidental de développement, très largement adopté par les pays émergents, demeure dépendant des énergies fossiles et d’autres ressources naturelles, notamment des métaux rares dont l’extraction est désastreuse pour l’environnement. Des métaux rares particulièrement nécessaires à l’essor de la transition numérique, que l’on présente souvent comme allant de pair avec la transition écologique ; or on s’aperçoit que le numérique lui-même est également très énergivore.

Mon intention n’est pas ici de dresser un inventaire des bienfaits et des méfaits de notre modèle de développement qui – reconnaissons-le – ne bénéficie qu’à une minorité de la population mondiale, mais plutôt de savoir si, conscients des dangers qui nous guettent, nous sommes capables de changer le cours des choses, ou au moins d’infléchir les tendances les plus menaçantes ? Sans doute comme beaucoup de nos lecteurs, j’ai évidemment été très frappé par les propos tenu par Nicolas Hulot expliquant pour quelles raisons il s’était résolu à donner sa démission du poste de ministre d’État chargé de la Transition écologique qu’il occupait dans le gouvernement d’Édouard Philippe.

« Je ne comprends pas, disait-il, que nous assistions les uns et les autres à la gestation d’une tragédie bien annoncée dans une forme d’indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s’épuisent, la biodiversité fond comme neige au soleil. Et ce n’est toujours pas appréhendé comme un enjeu prioritaire. » Ainsi Nicolas Hulot dénonçait-il la tyrannie du court terme et l’incapacité dans laquelle nous sommes tous d’accorder à l’avenir l’attention qu’il requiert et de réfléchir aux alternatives possibles vis-à-vis d’une évolution suicidaire. Le rapport du GIEC suscité, en mettant en évidence les conséquences de l’inaction des acteurs, ne dit pas autre chose.

Si le gouvernement français est aussi impuissant à prendre en considération l’avenir à long terme, que peut-on espérer de l’Europe dont la construction est en permanence entravée par l’égoïsme de ses États membres (voir la tribune européenne régulière de Jean-François Drevet), nombre d’entre eux se trouvant de surcroît confrontés désormais à un puissant essor des populismes ? Et que peut-on espérer a fortiori des Nations unies et des autres instances internationales sinon, dans le meilleur des cas, des déclarations solennelles qui demeurent généralement lettre morte ?

Les actions nécessaires viendront-elles plutôt des entreprises, comme le laissent entendre les articles que nous publions sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans la fabrique du bien commun (voir l’article de Gilles Vermot-Desroches p. 51-60), ou des citoyens au travers des initiatives qu’ils peuvent prendre dans leur quartier, leur commune ou ailleurs ? Il est saisissant d’observer avec Gérard-François Dumont (p. 27-40) combien la dynamique des territoires est différente d’un endroit à l’autre selon que les acteurs locaux sont ou non capables de se mobiliser ensemble autour d’un objectif commun. Le témoignage de Jean-Pierre Worms sur Initiative France (p.?41-49) révèle lui-même ce que les associations peuvent faire en guise de mobilisation collective.

Reconnaissons avec Alexis de Tocqueville que « la force collective des citoyens sera toujours plus puissante […] que l’autorité d’un gouvernement [1] », mais admettons aussi que les initiatives individuelles, aussi prometteuses qu’elles soient, ne peuvent à elles seules, tant qu’elles n’entraînent pas une large mobilisation citoyenne, inverser à grande échelle le cours des choses. Chacune d’entre elles peut contribuer à susciter une dynamique collective, mais rassembler ces bonnes volontés autour d’une vision partagée d’un avenir souhaitable reste une autre affaire pour surmonter nos inerties, nous départir de nos vieilles habitudes et inciter la puissance publique à agir réellement en stratège, garant du bien commun à long terme.

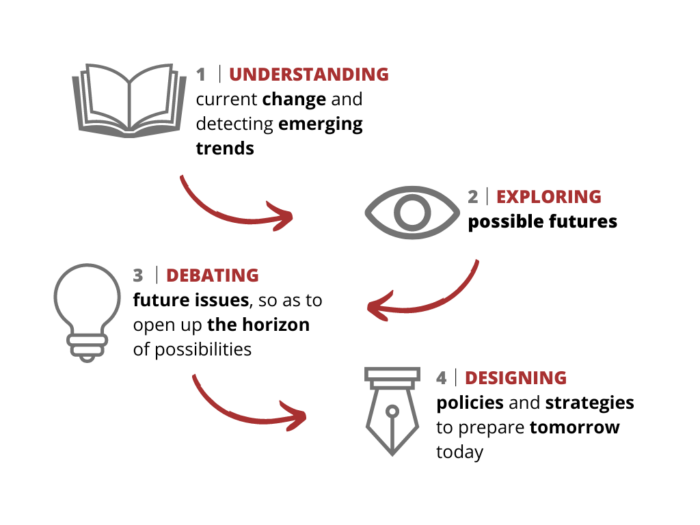

Il ne s’agit pas d’un rêve mais de notre capacité à relever un défi majeur dont dépendent tout autant notre propre avenir, celui de l’humanité et de nos descendants. L’alarmisme n’est pas dans la culture de l’association Futuribles International qui s’est attachée, dans son Rapport Vigie 2018, à explorer comment nous pourrions vivre à l’horizon 2050. Sont ici présentés (p. 5-25), quatre scénarios qui ne sont pas totalement exclusifs les uns des autres, mais qui révèlent combien, malgré les tendances lourdes, l’avenir reste notre affaire et combien notre responsabilité est grande au regard des futurs possibles. Nous en débattrons lors du prochain « Forum des futurs » organisé par Futuribles International les 22 et 23 novembre.