Faisant l’impasse sur des siècles de réflexion émanant de philosophes politiques sur la genèse de l’État, les formes de gouvernement et, en définitive, le devenir d’institutions publiques supposées incarner et être garantes du bien commun, voici venu le terme de » gouvernance « , mot valise s’il en est, qui donne lieu depuis quelques années à une abondante littérature.

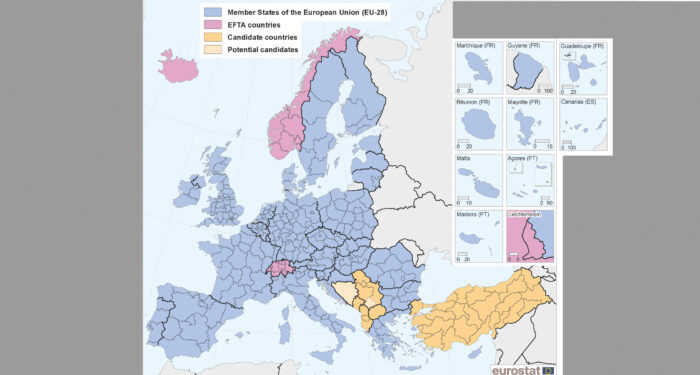

À l’origine de ce courant figure sans conteste la prise de conscience que l’État, seule instance légitime et souveraine sur un territoire clairement délimité, a vu ses prérogatives progressivement entamées par le double processus de mondialisation et de décentralisation.

Avec le premier vol spatial et la prise conscience que nous ne formions qu' » une seule Terre » (selon l’expression de Barbara Ward ), s’est développé d’abord le sentiment que nous étions tous solidaires d’un même écosystème global et que celui-ci exigeait, au-delà de l’égoïsme des nations, l’adoption de modes de régulation collective à l’échelle planétaire. Le fait que la pollution ne s’arrête point aux frontières des États et qu’apparaissent des enjeux globaux tels que le réchauffement climatique a suscité une salutaire prise de conscience vis-à-vis de la nécessité de nous doter d’instruments de régulation et de gouvernance planétaires.

Ainsi en fut-il ensuite avec l’accroissement des interdépendances à l’échelle internationale, particulièrement saisissant dans le domaine des échanges commerciaux et, plus encore, avec l’apparition d’un village planétaire de la finance, l’irruption de risques systémiques à l’encontre desquels les institutions intergouvernementales se sont avérées de plus en plus impuissantes. Sans parler ici de la multiplication des risques multipolaires de toute nature qui, y compris avec l’essor d’un terrorisme empruntant aux formes les plus primitives de la barbarie en même temps qu’aux technologies les plus sophistiquées, entraîne une confusion sans précédent entre les vieux concepts de sécurité intérieure et extérieure…

Ce bouleversement de la scène géopolitique mondiale est assorti de, et, à son tour, accéléré par l’irruption d’acteurs – les entreprises transnationales, les mafias, les groupes de pression, voire ce que l’on appelle maintenant l’opinion publique mondiale – dont l’influence n’a cessé de croître sans qu’ils se déploient et s’organisent suivant des règles du jeu universellement admises et clairement définies.

En même temps que se développait ce processus de mondialisation incontrôlée avec l’irruption d’enjeux à différentes échelles supérieures à celle de l’État nation, celui-ci s’est trouvé également contesté de l’intérieur par la montée de revendications identitaires diverses et la multiplication de niveaux d’administration publique inférieurs. Paralysés à l’intérieur, et se réfugiant volontiers derrière le principe de subsidiarité, invoquant à tort et à travers l’idée qu’il fallait gérer les problèmes au plus près des réalités, les États ont ainsi été privés du monopole qui était le leur, celui de juger en dernier ressort de ce qui relevait du bien commun, celui qui finalement leur incombait d’imposer leurs lois.

Loin de moi la nostalgie de cet ordre ancien qui ne fut pas exempt de dérives. Mais nous nous trouvons aujourd’hui confrontés à une multiplication des niveaux d’administration publique, à un enchevêtrement des compétences, voire à une confusion des rôles et des périmètres d’intervention dont l’opacité est sans doute nuisible et au principe d’efficience, et au bon fonctionnement de la démocratie, d’autant qu’entrent en concurrence avec cette puissance publique morcelée, d’autres pouvoirs dont la légitimité est encore plus suspecte et l’exercice incontrôlé, qu’il s’agisse par exemple, des entreprises, voire des organisations non gouvernementales (ONG).

On croit pouvoir résoudre ces défis nouveaux en appliquant aux institutions publiques le principe de » bonne gouvernance » venant du secteur privé. Est-ce suffisant ? Peut-on vraiment faire l’impasse s

Le défi de la gouvernance

Cet article fait partie de la revue Futuribles n° 265, juin 2001